2015年04月27日

下須島廻り ⑳

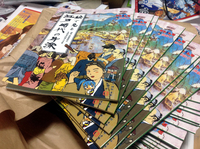

『牛深御番所絵図 其の二十』クリックにて拡大

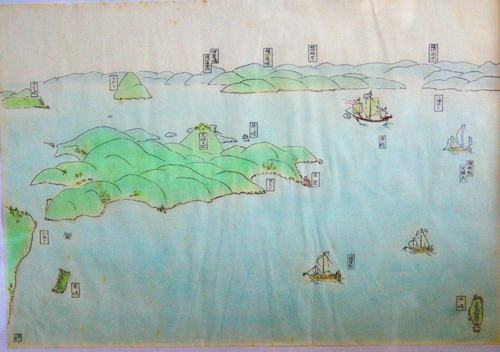

御番所の大型船大龍丸、小龍丸は遠沖見守りのため、天草灘から南へ薩州国方面へ遠出を行っている。この遠沖航路は唐船の漂着に出会う機会がたびたびみられ、長崎から薩州へ、薩州から長崎へ向かう船影がよく見られる灘である。

下須島南東には薩州長島があり、この海域をさらに北東に向うと、下須島と戸島の間の狭ままる海域に到る。唐船が牛深港に入るには、この海域を通らねばならず、唐船の航路になっていた。

一方、薩州長島八幡の瀬戸(黒の瀬戸)から阿久根、西方、京泊、羽島、市木から沿岸を辿ると甑海峡(こしきかいきょう)であり、唐船漂来の海域である。甑の平良港は薩庁が独自に造った密貿易港であり、沿岸には遠見番所、火立番所を連珠のように建設し、要津に津口番所を置いて唐船の漂着を城下に急報するしくみを構築していた。

長崎野母半島から天草へ、さらに薩摩半島の東部沿岸には唐船の漂着がますます頻繁であった。

鎖国政策は第一次から第五次まで貿易の制限が続く中で、年間を通し船数制限を受け、異国船はもとより唐船は物資を積込んだまま長崎貿易ができず、積戻船(つみもどしふね)が増大し、天草から薩摩沿岸へ漂着することとなり、これを目指し下る商人があとをたたず、鎖国下に半ば公然と藩庁采配の抜荷(密貿易)が行われていた。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

現在の通天橋の下の瀬戸は浅い為大型の唐船は通ることができず、下須島を一周して牛深港に入ってきたということです。

ここに出てきている鹿児島の密貿易が牛深にとって大事な出来事になっているのは現在の牛深の歴史をみてみると深く関係していることがわかる。

鎖国政策時の貿易方法については第一章でまとめていましたのでそちらと共に読んでいただけたら深く理解出来ると思います。→こちら

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

御番所の大型船大龍丸、小龍丸は遠沖見守りのため、天草灘から南へ薩州国方面へ遠出を行っている。この遠沖航路は唐船の漂着に出会う機会がたびたびみられ、長崎から薩州へ、薩州から長崎へ向かう船影がよく見られる灘である。

下須島南東には薩州長島があり、この海域をさらに北東に向うと、下須島と戸島の間の狭ままる海域に到る。唐船が牛深港に入るには、この海域を通らねばならず、唐船の航路になっていた。

一方、薩州長島八幡の瀬戸(黒の瀬戸)から阿久根、西方、京泊、羽島、市木から沿岸を辿ると甑海峡(こしきかいきょう)であり、唐船漂来の海域である。甑の平良港は薩庁が独自に造った密貿易港であり、沿岸には遠見番所、火立番所を連珠のように建設し、要津に津口番所を置いて唐船の漂着を城下に急報するしくみを構築していた。

長崎野母半島から天草へ、さらに薩摩半島の東部沿岸には唐船の漂着がますます頻繁であった。

鎖国政策は第一次から第五次まで貿易の制限が続く中で、年間を通し船数制限を受け、異国船はもとより唐船は物資を積込んだまま長崎貿易ができず、積戻船(つみもどしふね)が増大し、天草から薩摩沿岸へ漂着することとなり、これを目指し下る商人があとをたたず、鎖国下に半ば公然と藩庁采配の抜荷(密貿易)が行われていた。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

現在の通天橋の下の瀬戸は浅い為大型の唐船は通ることができず、下須島を一周して牛深港に入ってきたということです。

ここに出てきている鹿児島の密貿易が牛深にとって大事な出来事になっているのは現在の牛深の歴史をみてみると深く関係していることがわかる。

鎖国政策時の貿易方法については第一章でまとめていましたのでそちらと共に読んでいただけたら深く理解出来ると思います。→こちら

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

Posted by hirok○ at 20:00│Comments(0)

│御番所第二章

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。