2015年05月04日

牛深村庄屋墓標 ㉗

『牛深御番所絵図 其の二十七』クリックにて拡大

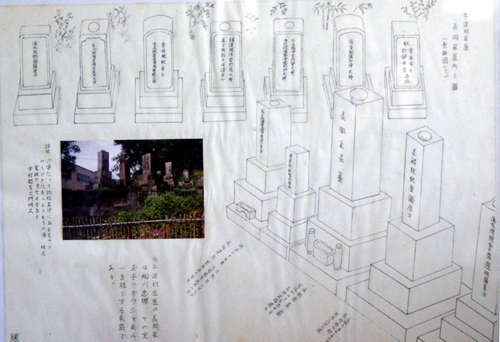

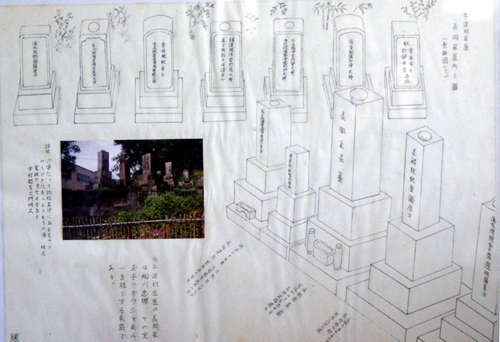

牛深村庄屋の墓所は牛深小学校裏手の段々墓地にある。

細川忠興の二男興秋は、

時代は変わりゆくと共に、興秋は九州に逃れ更に天草へ逃れて天草郡御領村に隠遁(いんとん)した。

東軍にあった細川忠興は肥後を襲封(しゅうほう)し、肥後藩主となり、外様大名(とざまだいみょう)を就封することになった。

興秋は嫡子興季の代になって、御領村の大庄屋に推挙されて長年大庄屋を勤めることになる。

御領村の大庄屋長岡家は肥後藩主細川忠興の末裔とされている。このことからすると牛深村庄屋は細川藩主の末裔に当り、このことは歴史的に見ると面白いことになる。

その始祖は細川忠興、その室細川玉(ガラシャ婦人)ということになるのである。

牛深村第八代庄屋長岡嬉七郎は牛深御番所の俵物(たわらもの)三品(鱶鰭(ふかひれ)、煎海鼠(いりこ)、干鮑(ほしあわび))、諸色((しょしき)干鰯(ほしいわし)、鹿尾菜(ひじき)などの海産物)の天草郡内の集荷世話人として携わっている。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

さぁ、ここも大変重要な回になっております。

なんとなく牛小へ通っていた頃その辺りにお墓あったなぁなんて思っていましたがそれが庄屋さんのお墓だったのですね!びっくり!

御領の長岡家は細川家と関係があるのは天草の歴史を知っている方であればみなさんご存知のはず。

有名な出来事を簡単に説明しますと11代目庄屋長岡興就は農民の苦しい生活を緩和すべく長崎奉行、勘定奉行、老中へと3度の駕籠訴(直訴)を行います。このおかげで新しい相続方仕法が発布された。

この出来事により天草の義民として五和支所庁舎前には駕籠訴をする興就像が建立されております。

(五和の方いらっしゃいましたらその像の写真を撮って頂けないでしょうか?記録としてここに掲載したいです)

その始祖はガラシャ婦人まで遡るということでしたが、ちなみにガラシャ婦人は明智光秀の三女ですので明智光秀までも遡れる。細川忠利は当初長岡姓を名乗っていて家康命により細川姓を名乗る。

うはぁー日本の歴史上すごい人たちばかりですね!まだまだ書きたいことありますが・・・

俵物(俵に詰められて運ばれたのでその名前が付いた)や諸色(俵物3品と区別するため呼び方を分けた)なんていうのもとっても重要事項なんですけどおおまかな内容だけでも覚えていってくださいm(__)m

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

牛深村庄屋の墓所は牛深小学校裏手の段々墓地にある。

細川忠興の二男興秋は、

--------------------------------------------------------

こちらの部分

只今掲載見合わせ中・・・

--------------------------------------------------------

こちらの部分

只今掲載見合わせ中・・・

--------------------------------------------------------

時代は変わりゆくと共に、興秋は九州に逃れ更に天草へ逃れて天草郡御領村に隠遁(いんとん)した。

東軍にあった細川忠興は肥後を襲封(しゅうほう)し、肥後藩主となり、外様大名(とざまだいみょう)を就封することになった。

興秋は嫡子興季の代になって、御領村の大庄屋に推挙されて長年大庄屋を勤めることになる。

御領村の大庄屋長岡家は肥後藩主細川忠興の末裔とされている。このことからすると牛深村庄屋は細川藩主の末裔に当り、このことは歴史的に見ると面白いことになる。

その始祖は細川忠興、その室細川玉(ガラシャ婦人)ということになるのである。

牛深村第八代庄屋長岡嬉七郎は牛深御番所の俵物(たわらもの)三品(鱶鰭(ふかひれ)、煎海鼠(いりこ)、干鮑(ほしあわび))、諸色((しょしき)干鰯(ほしいわし)、鹿尾菜(ひじき)などの海産物)の天草郡内の集荷世話人として携わっている。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

さぁ、ここも大変重要な回になっております。

なんとなく牛小へ通っていた頃その辺りにお墓あったなぁなんて思っていましたがそれが庄屋さんのお墓だったのですね!びっくり!

御領の長岡家は細川家と関係があるのは天草の歴史を知っている方であればみなさんご存知のはず。

有名な出来事を簡単に説明しますと11代目庄屋長岡興就は農民の苦しい生活を緩和すべく長崎奉行、勘定奉行、老中へと3度の駕籠訴(直訴)を行います。このおかげで新しい相続方仕法が発布された。

この出来事により天草の義民として五和支所庁舎前には駕籠訴をする興就像が建立されております。

(五和の方いらっしゃいましたらその像の写真を撮って頂けないでしょうか?記録としてここに掲載したいです)

その始祖はガラシャ婦人まで遡るということでしたが、ちなみにガラシャ婦人は明智光秀の三女ですので明智光秀までも遡れる。細川忠利は当初長岡姓を名乗っていて家康命により細川姓を名乗る。

うはぁー日本の歴史上すごい人たちばかりですね!まだまだ書きたいことありますが・・・

俵物(俵に詰められて運ばれたのでその名前が付いた)や諸色(俵物3品と区別するため呼び方を分けた)なんていうのもとっても重要事項なんですけどおおまかな内容だけでも覚えていってくださいm(__)m

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

Posted by hirok○ at 20:00│Comments(0)

│御番所第二章

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。