2015年04月25日

唐船掛り ⑱

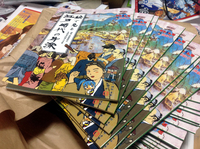

『牛深御番所絵図 其の十八』クリックにて拡大

岡郷の山の上から「唐船方御用」の状況を描いてみた。「唐船掛り」ともいう。

唐船方御用は御番所の一日の仕事のことである。御番所の船番組と地元の村方舸子(かこ)が携わった。舸子船は船の持主とその雇人の二人が乗組むよう決められていた。

さらに天草では、牛深の舸子は富岡代官所へ届け出て、廿ニ人から廿六人が定められていて毎年人数に多少の増減があった。牛深の舸子は郡内でどこの村よりも多く、それは村の人口が多いのと、船舶出入りの多い港であったためである。

村内では郷規則を定めるところでは、唐船掛り心得など毎年定めていた。停舶中の唐船が「長崎送り」など港出入りの際は仕事に就いた。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

天草を治めていた富岡代官所は天草全島での漁業権利を持つ人数を299と定め、これを舸子と呼び、舸子の権利を持つ者の居る港を7つの定浦(じょううら)として漁業を許可した。

許可された7つの定浦は「牛深、富岡、崎津、二江、御領、佐伊津、湯船原」で、七ケ浦と呼ばれた。この定浦を持たない村では海藻や貝拾い以外の漁業は一切出来ませんでした。

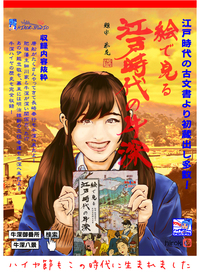

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

岡郷の山の上から「唐船方御用」の状況を描いてみた。「唐船掛り」ともいう。

唐船方御用は御番所の一日の仕事のことである。御番所の船番組と地元の村方舸子(かこ)が携わった。舸子船は船の持主とその雇人の二人が乗組むよう決められていた。

さらに天草では、牛深の舸子は富岡代官所へ届け出て、廿ニ人から廿六人が定められていて毎年人数に多少の増減があった。牛深の舸子は郡内でどこの村よりも多く、それは村の人口が多いのと、船舶出入りの多い港であったためである。

村内では郷規則を定めるところでは、唐船掛り心得など毎年定めていた。停舶中の唐船が「長崎送り」など港出入りの際は仕事に就いた。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

天草を治めていた富岡代官所は天草全島での漁業権利を持つ人数を299と定め、これを舸子と呼び、舸子の権利を持つ者の居る港を7つの定浦(じょううら)として漁業を許可した。

許可された7つの定浦は「牛深、富岡、崎津、二江、御領、佐伊津、湯船原」で、七ケ浦と呼ばれた。この定浦を持たない村では海藻や貝拾い以外の漁業は一切出来ませんでした。

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

Posted by hirok○ at 20:00│Comments(0)

│御番所第二章

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。