2015年04月06日

長崎奉行松平いわみのかみ様、おなーりー ⑫-1

『牛深御番所絵図 其の⑫』クリックにて拡大

寛政十年(1798)九月廿六日、立山奉行所(長崎)を発つ二十名ばかりの旅装の集団があった。

長崎奉行松平石見守貴強(まつだいらいわみのかみたかます)の一団で籠を連ねてまず茂木(長崎)へ向かった。

奉行はこれまですすめてきた九州の物資流通について、遠見番所の設立などにより、これを長崎港の警固にどう役立てるか、熟慮を重ねていたことは明白である。

九州はもとより、瀬戸内海の主だった港や島々浦々まで、隠密調査の派遣は大がかりなものであった。

主な三十ヶ所の港、浦を調査し、余りの膨大さに断念をした経緯(いきさつ)があり、遠見番所候補地として、最後まで残した下関の赤間と牛深浦は有力な港であった。

島原藩関船(せきせん)で富岡へ向かい、この日富岡代官所泊りとなった。

翌朝早く富岡を発って、村継ぎの籠で一町田へ向かった。これは可成りの強行軍であったようである。

昼前到着の久玉村庄屋門前が集合場所にあらかじめ決めてあって、門前には既に数日前から牛深滞在の支配勘定及び側用人(そばようにん)坂本伝之助、支配勘定人見藤左ヱ門、普請役渡辺新右ヱ門、御用人野間半藏、近習小姓(きんじゅ・こしょう)ら六人、徒士(かち)五人、さらに島原藩役人たち、地元村方役人など含めると極めて多数の者たちが門前に待機していた。

石見守一行の到着を見て、遠見番原才右ヱ門は極めて御手軽ないでたちと評している。

この時、狩衣(かりぎぬ)の装いであったが、庄屋門前整揃いと言うことで全員が登山の手筈(てはず)であった。

九月廿七日、久玉村は前夜大雨、今朝も小雨続き曇天となり、天候を懸念するところに西風烈しくなり、雨風交互に、その中で評議の上登山することに決まり、久玉山に向かうことになった。

中番所仮の予定場所まで登ったところで、いよいよ風雨激しくなり休息となり、ここからは諸方は見えず、上の段の野母が幽(かす)かに見える場所も、いよいよ風激しく、常駐の番所詰めが決まることになれば、坂本伝之助、原才右ヱ門は難渋の思いで、所替えの意図をもって三度、四度、その機会を狙って奉行へ申し立てている。

奉行の傍らに付き添い遠目鏡を支えながら、久玉山は遠見番所のみを建設し、中番所などの詰所は銀杏山に設けることに計らいたいと申し出て、伺ったが、奉行は何の意向も示さず無言のままに御意を下さなかった。

尚も風は激しく、奉行の登山籠は空のまま谷間へ吹き転がって、漸く留めるなど騒ぎがあり、その時、このところに中番所とは惨い事と、ようやく奉行は意向を下した。

明日銀杏山へ向かうため、直ぐに下山することになり、松明、提灯、夕暮れの中を島原藩の関船の辺りまで向かった。

12-2へつづく

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

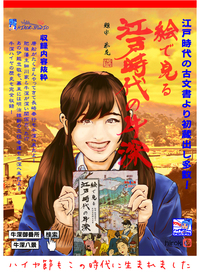

この十二絵図が前半のクライマックスですね。このお話とても興味ありませんか?私はとても面白いです。

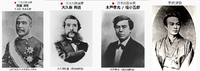

今回重要人物がたくさん出てきてますがもちろん最重要人物がこちら。

松平石見守貴強(まつだいらいわみのかみたかます)

寛保2年(1742年) - 寛政11年11月25日(1799年12月21日)、旗本、明和8年(1771年)に家督を継ぐ。天明7年(1787年)大坂町奉行、寛政9年(1797年)長崎奉行となった。翌年に勘定奉行兼帯となった。寛政11年在任中に長崎で58歳で没す。

長崎奉行の前は大坂町奉行をしていたほどの重鎮。

前半少し誤解がうまれるかも知れませんので補足致します。

公開絵図は牛深の瀬崎の牛深村庄屋の絵です。お話の方は久玉村大庄屋の話です。

当初は久玉山に遠見番所と中番所を作る予定だったのが天候が悪かった為、眺めが悪く下山しもう一つの候補地牛深へ向かったというお話です。もし天気が良かったら牛深に御番所などなかったかもしれない。

次回はその牛深でのお話。勿体つけてるわけではありませんがここは詳しく説明しておく必要があると思いまして次回まで同じ絵図です。

12-2へ

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

寛政十年(1798)九月廿六日、立山奉行所(長崎)を発つ二十名ばかりの旅装の集団があった。

長崎奉行松平石見守貴強(まつだいらいわみのかみたかます)の一団で籠を連ねてまず茂木(長崎)へ向かった。

奉行はこれまですすめてきた九州の物資流通について、遠見番所の設立などにより、これを長崎港の警固にどう役立てるか、熟慮を重ねていたことは明白である。

九州はもとより、瀬戸内海の主だった港や島々浦々まで、隠密調査の派遣は大がかりなものであった。

主な三十ヶ所の港、浦を調査し、余りの膨大さに断念をした経緯(いきさつ)があり、遠見番所候補地として、最後まで残した下関の赤間と牛深浦は有力な港であった。

島原藩関船(せきせん)で富岡へ向かい、この日富岡代官所泊りとなった。

翌朝早く富岡を発って、村継ぎの籠で一町田へ向かった。これは可成りの強行軍であったようである。

昼前到着の久玉村庄屋門前が集合場所にあらかじめ決めてあって、門前には既に数日前から牛深滞在の支配勘定及び側用人(そばようにん)坂本伝之助、支配勘定人見藤左ヱ門、普請役渡辺新右ヱ門、御用人野間半藏、近習小姓(きんじゅ・こしょう)ら六人、徒士(かち)五人、さらに島原藩役人たち、地元村方役人など含めると極めて多数の者たちが門前に待機していた。

石見守一行の到着を見て、遠見番原才右ヱ門は極めて御手軽ないでたちと評している。

この時、狩衣(かりぎぬ)の装いであったが、庄屋門前整揃いと言うことで全員が登山の手筈(てはず)であった。

九月廿七日、久玉村は前夜大雨、今朝も小雨続き曇天となり、天候を懸念するところに西風烈しくなり、雨風交互に、その中で評議の上登山することに決まり、久玉山に向かうことになった。

中番所仮の予定場所まで登ったところで、いよいよ風雨激しくなり休息となり、ここからは諸方は見えず、上の段の野母が幽(かす)かに見える場所も、いよいよ風激しく、常駐の番所詰めが決まることになれば、坂本伝之助、原才右ヱ門は難渋の思いで、所替えの意図をもって三度、四度、その機会を狙って奉行へ申し立てている。

奉行の傍らに付き添い遠目鏡を支えながら、久玉山は遠見番所のみを建設し、中番所などの詰所は銀杏山に設けることに計らいたいと申し出て、伺ったが、奉行は何の意向も示さず無言のままに御意を下さなかった。

尚も風は激しく、奉行の登山籠は空のまま谷間へ吹き転がって、漸く留めるなど騒ぎがあり、その時、このところに中番所とは惨い事と、ようやく奉行は意向を下した。

明日銀杏山へ向かうため、直ぐに下山することになり、松明、提灯、夕暮れの中を島原藩の関船の辺りまで向かった。

12-2へつづく

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

この十二絵図が前半のクライマックスですね。このお話とても興味ありませんか?私はとても面白いです。

今回重要人物がたくさん出てきてますがもちろん最重要人物がこちら。

松平石見守貴強(まつだいらいわみのかみたかます)

寛保2年(1742年) - 寛政11年11月25日(1799年12月21日)、旗本、明和8年(1771年)に家督を継ぐ。天明7年(1787年)大坂町奉行、寛政9年(1797年)長崎奉行となった。翌年に勘定奉行兼帯となった。寛政11年在任中に長崎で58歳で没す。

長崎奉行の前は大坂町奉行をしていたほどの重鎮。

前半少し誤解がうまれるかも知れませんので補足致します。

公開絵図は牛深の瀬崎の牛深村庄屋の絵です。お話の方は久玉村大庄屋の話です。

当初は久玉山に遠見番所と中番所を作る予定だったのが天候が悪かった為、眺めが悪く下山しもう一つの候補地牛深へ向かったというお話です。もし天気が良かったら牛深に御番所などなかったかもしれない。

次回はその牛深でのお話。勿体つけてるわけではありませんがここは詳しく説明しておく必要があると思いまして次回まで同じ絵図です。

12-2へ

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

Posted by hirok○ at 20:00│Comments(0)

│御番所第二章

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。