2015年04月01日

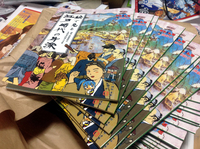

牛深御番所井戸の図 ⑦

『牛深御番所絵図 其の七』クリックにて拡大

御番所は最初、寛政十三年(1801)に真浦の山手に御用井戸を建設し用水を確保していた。その間、御用船で正平(まさびら)の鬢掃除(びんそうじ)へ行っていたことも多かったという。

さらに文化九年(1812)に真浦に新しく開拓し、2つ目の井戸を造り用水を確保していたという。

賄婦(まかないふ)を雇い、水汲みは日課になっていたようである。賄婦の夫はこれを助け、井戸周りの清掃や井戸汲み、薪割りなどにたずさわり、賃銀は賄婦の手当の内より、別の女性の雇賃を含めて分前を得ていた。このようなことが許されていたと思われる。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

正平の鬢掃除とは下須島の地名です。

御用井戸は湧水量も少なく一般には開放されておらずまさしく御番所用だったそうだ。牛深町民はこの頃から水にはとても苦労していた。これから長く水不足に悩まされ現在の路木ダムまで続いたのである。

現在この井戸は両方共残っていて保存されている。

こちらが絵内左上の井戸で最初に造られた井戸。

こちらが後ほど造られた下の大きい井戸です。

牛深市の文化財より転載。

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

御番所は最初、寛政十三年(1801)に真浦の山手に御用井戸を建設し用水を確保していた。その間、御用船で正平(まさびら)の鬢掃除(びんそうじ)へ行っていたことも多かったという。

さらに文化九年(1812)に真浦に新しく開拓し、2つ目の井戸を造り用水を確保していたという。

賄婦(まかないふ)を雇い、水汲みは日課になっていたようである。賄婦の夫はこれを助け、井戸周りの清掃や井戸汲み、薪割りなどにたずさわり、賃銀は賄婦の手当の内より、別の女性の雇賃を含めて分前を得ていた。このようなことが許されていたと思われる。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

正平の鬢掃除とは下須島の地名です。

御用井戸は湧水量も少なく一般には開放されておらずまさしく御番所用だったそうだ。牛深町民はこの頃から水にはとても苦労していた。これから長く水不足に悩まされ現在の路木ダムまで続いたのである。

現在この井戸は両方共残っていて保存されている。

こちらが絵内左上の井戸で最初に造られた井戸。

こちらが後ほど造られた下の大きい井戸です。

牛深市の文化財より転載。

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

Posted by hirok○ at 20:00│Comments(2)

│御番所第二章

この記事へのコメント

この井戸のお話は少しだけ聞いたことがあります。毎日更新お疲れ様です。他のお話は全く聞いたことがなくて、分かりやすくて読むのが楽しみです、最後まで応援してます、頑張ってくださいね。

Posted by 華 at 2015年04月02日 01:40

》華さん

良かったです。伝わってるかな?って心配でもありましたので(^^)

細く説明しても長くなりすぎるしかと言って簡単ではないしでこんな凄い歴史が牛深にあるって伝わって貰えればいいなぁと思います。

良かったです。伝わってるかな?って心配でもありましたので(^^)

細く説明しても長くなりすぎるしかと言って簡単ではないしでこんな凄い歴史が牛深にあるって伝わって貰えればいいなぁと思います。

Posted by hirok at 2015年04月02日 04:21

at 2015年04月02日 04:21

at 2015年04月02日 04:21

at 2015年04月02日 04:21※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。