2015年03月29日

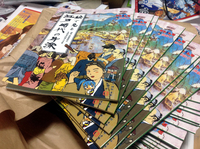

加瀬ノ浦瀬戸ノ脇之図 ④

『牛深御番所絵図 其の四』クリックにて拡大

牛深御番所の近世文書(江戸時代の文書)には瀬戸脇瀬戸は「小セド」となっている。

宮崎区の「宮崎郷永代萬覚帳」では、瀬戸を後浜方向へ少し行ったところ辺りまで「瀬戸脇瀬戸」の地名となっている。

ここらの浜辺から砂浜が広がっているが、薩摩の帆装商船が瀬戸から出入りできず、錨を打って停泊する砂浜になっていたようである。

長手側から、細い石段を登って、更に丘の上に出ると、後浜へ降りて行く山合いの道があった。

つまり長手側の石段の辺りから後浜への山越えを「新銀取り越え」と言っている。

原口虎雄氏の『鹿児島県の歴史』によれば薩摩藩は贋貨幣(新銀貨)を鋳造していて、薩摩の関所は、厳しく外来者の出入りを取締まったとしている。さらに港の津口番所は陸の関所に対し海の関所と呼ばれ薩摩半島には点々と津口番所が布かれていた。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

私の子供の頃もまだ埋め立てられていなかったので砂浜だったのは覚えています。潮干狩りやってた想い出があります。

私のブログで牛深の歴史に薩摩藩が何度も出てきますが、今回も出てきたように薩摩藩の存在がこの御番所にはとても深く関係していて薩摩藩があったから牛深に御番所が出来たと言っても過言ではありません。その直接の記事はまた後日。

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

牛深御番所の近世文書(江戸時代の文書)には瀬戸脇瀬戸は「小セド」となっている。

宮崎区の「宮崎郷永代萬覚帳」では、瀬戸を後浜方向へ少し行ったところ辺りまで「瀬戸脇瀬戸」の地名となっている。

ここらの浜辺から砂浜が広がっているが、薩摩の帆装商船が瀬戸から出入りできず、錨を打って停泊する砂浜になっていたようである。

長手側から、細い石段を登って、更に丘の上に出ると、後浜へ降りて行く山合いの道があった。

つまり長手側の石段の辺りから後浜への山越えを「新銀取り越え」と言っている。

原口虎雄氏の『鹿児島県の歴史』によれば薩摩藩は贋貨幣(新銀貨)を鋳造していて、薩摩の関所は、厳しく外来者の出入りを取締まったとしている。さらに港の津口番所は陸の関所に対し海の関所と呼ばれ薩摩半島には点々と津口番所が布かれていた。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ここからhirok(^^♪です。

私の子供の頃もまだ埋め立てられていなかったので砂浜だったのは覚えています。潮干狩りやってた想い出があります。

私のブログで牛深の歴史に薩摩藩が何度も出てきますが、今回も出てきたように薩摩藩の存在がこの御番所にはとても深く関係していて薩摩藩があったから牛深に御番所が出来たと言っても過言ではありません。その直接の記事はまた後日。

【ブログ内で公開している文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂いております】

Posted by hirok○ at 20:00│Comments(0)

│御番所第二章

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。