2015年03月25日

一枚の絵から始まる冒険活劇-第二章-

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

前回からの更新に随分期間が空いてしまいました。忘れていたわけではないです、きちんと裏では準備をしておりました。

当初の予定では前回までが「遠見番所」について。今回から本格的に「御番所」について投稿していこうと思っておりました。その流れで実際の古文書を公開しながらどんなことが起こっていたのか説明していこうとしておりましたが、またこの説明が長くなりすぎるし難しすぎるのです。

これはブログで公開しても伝わらないと試行錯誤しておりました。

完全に一人よがりになってしまうと思いまして、郷土史家の方と度重なる打ち合わせをさせていただいた結果、方向が決まりました。後半その郷土史家の方の言葉を掲載いたします。その前にまず、私の方から事前にお伝えして置かなければならないことがあります。

ブログ内で公開していく文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂きます。ただ牛深の歴史を知る上でこれから掲載説明していくものは今までの牛深には無く大変意義があるものだということは間違いないので、もっと詳しくお知りになりたいとかもっと鮮明に資料を見たいまたは公開したいなど思われる方がいらっしゃる場合はお問い合わせください。自分の故郷に興味を持って頂くことが最大の目的でございますので、ご要望にお応え出来るように対応をその都度検討いたします。

記事を書くにあたってお話を聞いただけではなく私も裏取りを行い可能であるかぎり掲載前に正確性を求めますが、全てを確認できることは不可能に近いので一旦掲載した記事について後ほど正確な情報がわかった場合、その記事の掲載見合わせや訂正変更を予告なく行う場合が予想されます。事前にその点をご理解いただいて読んでいただきたいと思います。

意味がわからないところなどございましたらコメント欄ででもお伝え頂けたら追記説明させていただこうと思いますのでお気軽にどうぞ。

それではお待ちかね、私も最後までいくのが楽しみ。『連載:牛深御番所てんこ盛り』新章、始まります。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

『一枚の絵』序にかえて 牛深在住郷土史家筆

長崎旅行の際、県立長崎図書館を尋ねたことがある。その頃、長崎とは違い余り歴史のことを聞いたことがない牛深の江戸時代はどうだったのだろうと思っていて、長崎には牛深の歴史に関連する、色々な資料を見つけることができるかも知れないと感じていた。

その時に同図書館の展示室を閲覧した。長崎は古くから外国に開け、中国のこと、キリシタンのこと、長崎へ行って働いた人の話、その他、長崎の近くにありながら牛深へも影響を齎(もたら)したのではないか、展示室は相当に興味深いものであった。

最初に目に付いたものは「諸官公営絵図(しょかんこうえいえず)」の表札である。回りには資料が沢山あり、殆(ほとん)どウィンドーは長崎の歴史で満たされているようだった。絵図あり近世文書(古文書)があって、最後の列に「牛深御番所」の文字があった。

絵図の表札は「牛深御番所」、或いは「牛深見張御番所」の文字であったかも知れないそのうちのどちらかである。

その時、矢張り「あった!!」と思い、その発見に驚き、これは面白いと感じて、さてどうしたものかと戸惑った。

会場の展示全部を見て廻り、「牛深」の文字のある資料は他には一点もなかった。

同館の受付で牛深の者であることを告げると年輩の男性の方に対応された。現在資料庫が建設中で未整理のものであるが、別室でご覧戴けるので、そちらへと案内された。

この時、一枚の絵を示され、瞬間的にこの絵を模写したいと思い、その旨を告げて、三時から翌日の午前中までかかった。鉛筆で形ばかりに描いて色合いを記憶して、そのままに持帰って牛深で完成した。

ところで、今回今までに書きだめていた絵について説明を加えることにして、同時に牛深の郷土史の話をすることで、大変であるがその話をhirok氏に書きとり纏(まと)めて貰いたいと思い、そのようにしてみました。

絵の全部を提供することにして、hirok氏が他に活用することも自由である約束をいたしました。

さらに「一枚の絵」の序文をはじめ、口頭説明の話言葉であることを断りして、御理解いただきたい思いです。

--------------------郷土史家筆ここまで------------------------

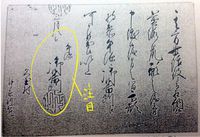

ここにいう「一枚の絵」を模写されたものが右下の写真小窓部分。全体の絵が郷土史家の方の画風に再度改められたものです。(クリックにて拡大)

※右下原画は作者不詳。寛政11年(西暦1799年)4月以降の作。

江戸時代の牛深で写真のない時代の牛深の歴史絵が存在していたのが嬉しい。絵として見るだけでなく特に歴史絵として実際の場所と照らしあわせて細くみる事が面白い。次回はこの絵の説明から入っていく訳ですが提供受けた絵は全40作あり最低でもこれから40回の連載になります。牛深の歴史は薄っぺらくない。これだけの歴史が牛深では大事にされていない。天草検定にも一言も書かれていないのはおかしい。

この絵を模写されたのが1988年でこれから長い長い一人の郷土史家の方の物語は始まりました。

比較のため現在の牛深同場所を見るのがわかりやすいと思いますので国土地理院が出している3Dマップデータより拝借し地図内に追記致します。(クリックにて拡大)

海岸線は現在多くの場所が埋め立てられ変わっております。江戸時代の絵には下須島(3Dマップ下の島)は描かれておりませんが省略されていて、無かったという意味ではありません。空を飛ぶ技術が無い時代こんな絵を描いた絵師の想像力は凄いですね。何度も言いますが江戸時代あの徳川幕府の時代ですよ。大河ドラマなどで身近に感じてる方多いはず、その時代牛深には色鮮やかな人の営みが確かにあった。

私は絵の提供、お話共に大変有り難く思っており、とても感謝の気持を伝えても伝えきれるはずもありません。

その気持を毎回の連載に込めますのでどうか最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

はじめましての人ははじめまして!

前回からの更新に随分期間が空いてしまいました。忘れていたわけではないです、きちんと裏では準備をしておりました。

当初の予定では前回までが「遠見番所」について。今回から本格的に「御番所」について投稿していこうと思っておりました。その流れで実際の古文書を公開しながらどんなことが起こっていたのか説明していこうとしておりましたが、またこの説明が長くなりすぎるし難しすぎるのです。

これはブログで公開しても伝わらないと試行錯誤しておりました。

完全に一人よがりになってしまうと思いまして、郷土史家の方と度重なる打ち合わせをさせていただいた結果、方向が決まりました。後半その郷土史家の方の言葉を掲載いたします。その前にまず、私の方から事前にお伝えして置かなければならないことがあります。

ブログ内で公開していく文章、その他イラスト、絵などについて郷土史家の方が何十年も掛けて研究した知的財産でございますので断りなく保存・転載することを一切お断りさせて頂きます。ただ牛深の歴史を知る上でこれから掲載説明していくものは今までの牛深には無く大変意義があるものだということは間違いないので、もっと詳しくお知りになりたいとかもっと鮮明に資料を見たいまたは公開したいなど思われる方がいらっしゃる場合はお問い合わせください。自分の故郷に興味を持って頂くことが最大の目的でございますので、ご要望にお応え出来るように対応をその都度検討いたします。

記事を書くにあたってお話を聞いただけではなく私も裏取りを行い可能であるかぎり掲載前に正確性を求めますが、全てを確認できることは不可能に近いので一旦掲載した記事について後ほど正確な情報がわかった場合、その記事の掲載見合わせや訂正変更を予告なく行う場合が予想されます。事前にその点をご理解いただいて読んでいただきたいと思います。

意味がわからないところなどございましたらコメント欄ででもお伝え頂けたら追記説明させていただこうと思いますのでお気軽にどうぞ。

それではお待ちかね、私も最後までいくのが楽しみ。『連載:牛深御番所てんこ盛り』新章、始まります。

*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

『一枚の絵』序にかえて 牛深在住郷土史家筆

長崎旅行の際、県立長崎図書館を尋ねたことがある。その頃、長崎とは違い余り歴史のことを聞いたことがない牛深の江戸時代はどうだったのだろうと思っていて、長崎には牛深の歴史に関連する、色々な資料を見つけることができるかも知れないと感じていた。

その時に同図書館の展示室を閲覧した。長崎は古くから外国に開け、中国のこと、キリシタンのこと、長崎へ行って働いた人の話、その他、長崎の近くにありながら牛深へも影響を齎(もたら)したのではないか、展示室は相当に興味深いものであった。

最初に目に付いたものは「諸官公営絵図(しょかんこうえいえず)」の表札である。回りには資料が沢山あり、殆(ほとん)どウィンドーは長崎の歴史で満たされているようだった。絵図あり近世文書(古文書)があって、最後の列に「牛深御番所」の文字があった。

絵図の表札は「牛深御番所」、或いは「牛深見張御番所」の文字であったかも知れないそのうちのどちらかである。

その時、矢張り「あった!!」と思い、その発見に驚き、これは面白いと感じて、さてどうしたものかと戸惑った。

会場の展示全部を見て廻り、「牛深」の文字のある資料は他には一点もなかった。

同館の受付で牛深の者であることを告げると年輩の男性の方に対応された。現在資料庫が建設中で未整理のものであるが、別室でご覧戴けるので、そちらへと案内された。

この時、一枚の絵を示され、瞬間的にこの絵を模写したいと思い、その旨を告げて、三時から翌日の午前中までかかった。鉛筆で形ばかりに描いて色合いを記憶して、そのままに持帰って牛深で完成した。

ところで、今回今までに書きだめていた絵について説明を加えることにして、同時に牛深の郷土史の話をすることで、大変であるがその話をhirok氏に書きとり纏(まと)めて貰いたいと思い、そのようにしてみました。

絵の全部を提供することにして、hirok氏が他に活用することも自由である約束をいたしました。

さらに「一枚の絵」の序文をはじめ、口頭説明の話言葉であることを断りして、御理解いただきたい思いです。

--------------------郷土史家筆ここまで------------------------

ここにいう「一枚の絵」を模写されたものが右下の写真小窓部分。全体の絵が郷土史家の方の画風に再度改められたものです。(クリックにて拡大)

※右下原画は作者不詳。寛政11年(西暦1799年)4月以降の作。

江戸時代の牛深で写真のない時代の牛深の歴史絵が存在していたのが嬉しい。絵として見るだけでなく特に歴史絵として実際の場所と照らしあわせて細くみる事が面白い。次回はこの絵の説明から入っていく訳ですが提供受けた絵は全40作あり最低でもこれから40回の連載になります。牛深の歴史は薄っぺらくない。これだけの歴史が牛深では大事にされていない。天草検定にも一言も書かれていないのはおかしい。

この絵を模写されたのが1988年でこれから長い長い一人の郷土史家の方の物語は始まりました。

比較のため現在の牛深同場所を見るのがわかりやすいと思いますので国土地理院が出している3Dマップデータより拝借し地図内に追記致します。(クリックにて拡大)

海岸線は現在多くの場所が埋め立てられ変わっております。江戸時代の絵には下須島(3Dマップ下の島)は描かれておりませんが省略されていて、無かったという意味ではありません。空を飛ぶ技術が無い時代こんな絵を描いた絵師の想像力は凄いですね。何度も言いますが江戸時代あの徳川幕府の時代ですよ。大河ドラマなどで身近に感じてる方多いはず、その時代牛深には色鮮やかな人の営みが確かにあった。

私は絵の提供、お話共に大変有り難く思っており、とても感謝の気持を伝えても伝えきれるはずもありません。

その気持を毎回の連載に込めますのでどうか最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。